enrico la bianca

I Fogliacci.

(nota dell'autore)

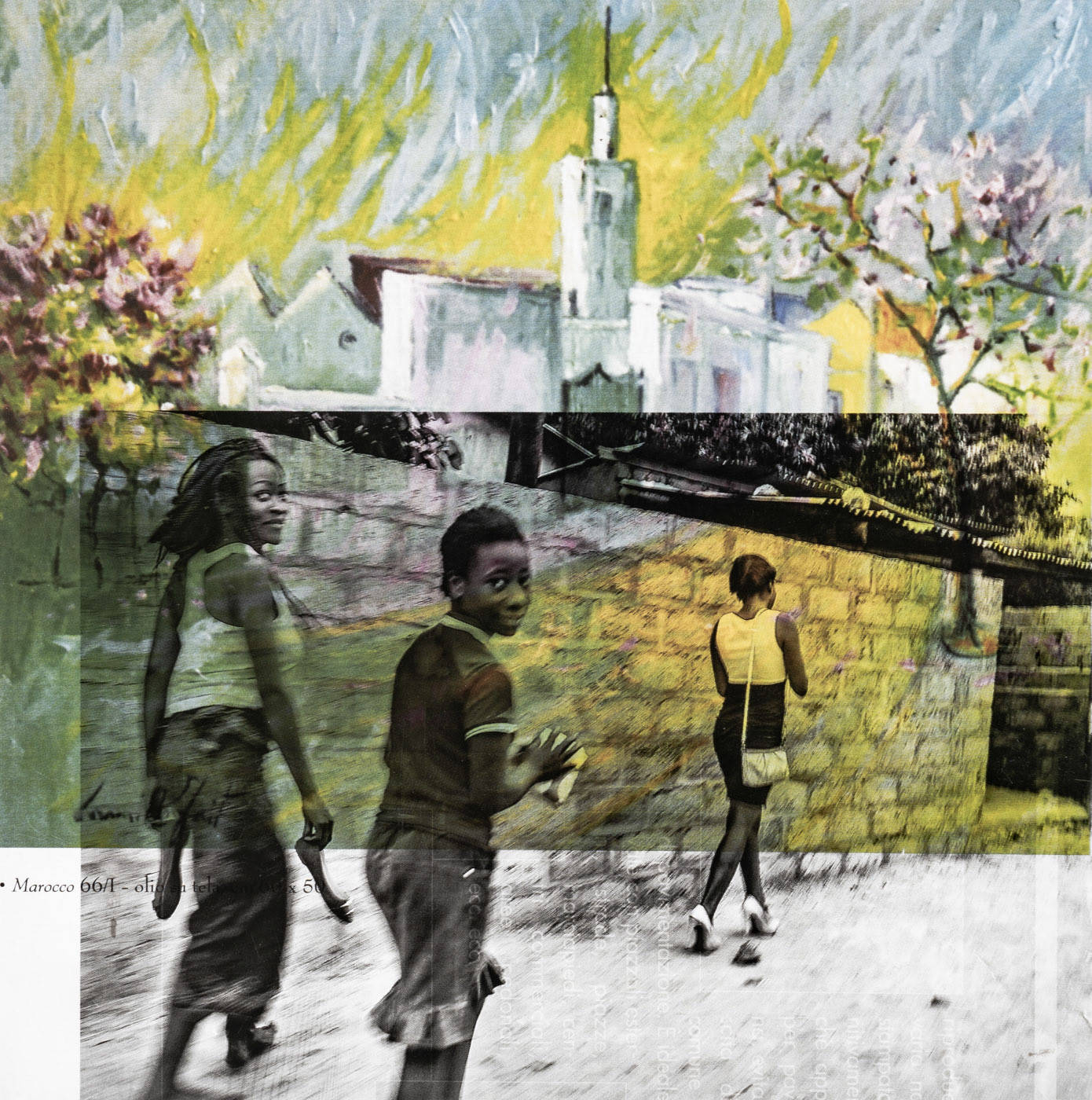

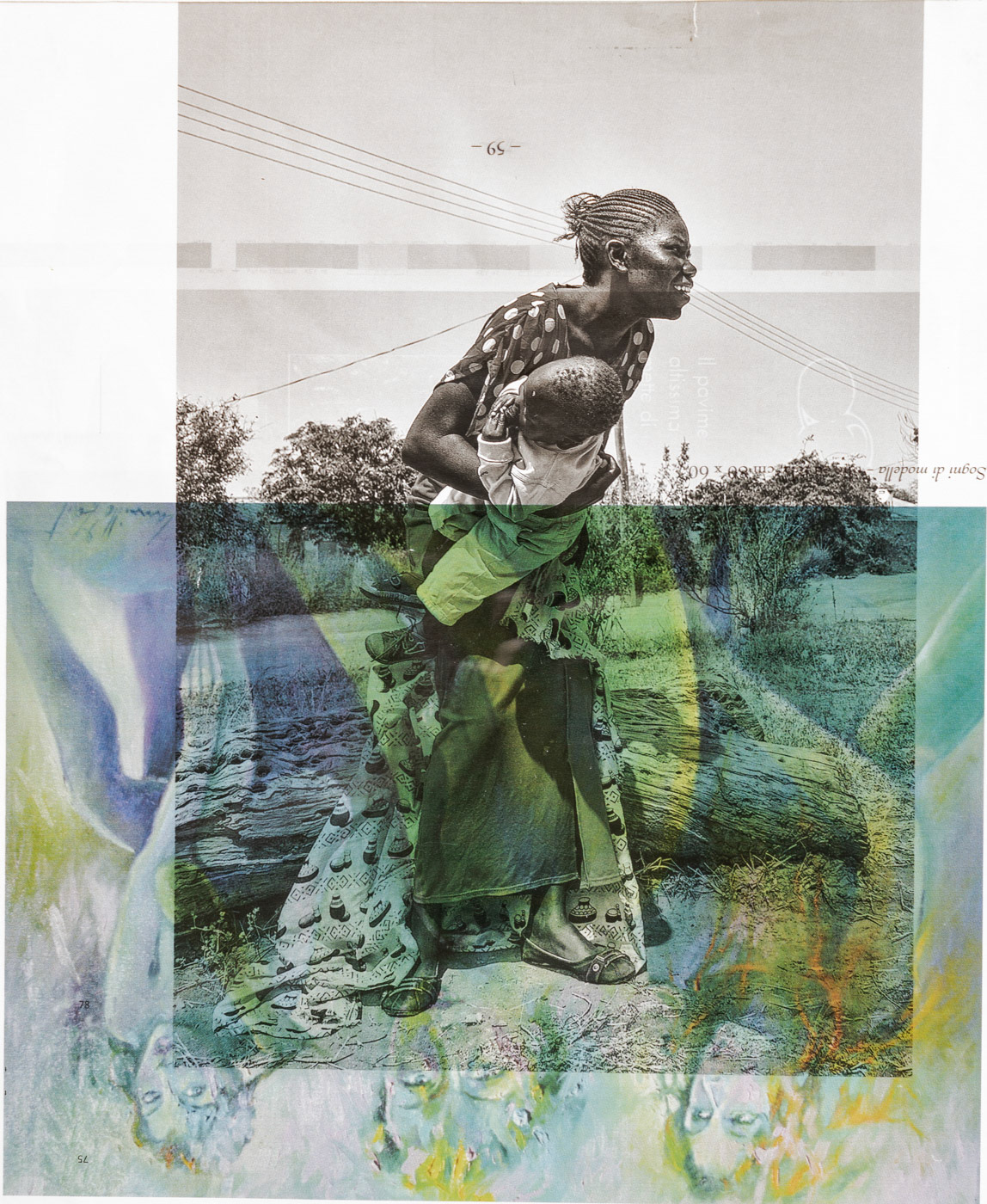

Questo portfolio è nato dal caso. Mentre facevamo le prove di stampa tipografica del mio

Libro “Sulle ali della farfalla”. La stessa cosa hanno fatto Adam Bromberg e Oliver Chanarin

con il loro libro “Ghetto” del 2003 producendo dopo il libro “Scarti” nel 2013.

I tipografi provano i colori su dei fogli che loro chiamano “fogliacci” sui quali ci sono già delle

prove di pubblicazioni precedenti relative ad altri libri.

Quelle che apparivano sotto i mie occhi risultavano essere mie immagini frammiste ad altre

che il caso sceglieva di abbinare.

Non c’era nessuna programmazione.

Durante il mio lavoro in Africa ho provato spesso questa sensazione di straniamento rispetto

a quello che mi si presentava. Nonostante il mio “programma” poi la reatà che avevo davanti

cambiava la mia visione. Il loro vivere “qui ed ora” mi è sembrato fosse perfettamente

riprodotto dai “fogliacci” che venivano fuori dalle prove di stampa.

Allora questo lavoro mi è sembrato coerente ed onesto.

Traduzione

This portfolio was born of chance. While we did the printing press tests of mine

Book "On the wings of the butterfly". The same thing did Adam Bromberg and Oliver Chanarin

with their book "Ghetto" of 2003 producing after the book "Scarti" in 2013.

The printers try the colors on sheets that they call "fogliacci" on which there are already some

evidence of previous publications relating to other books.

Those that appeared before my eyes turned out to be my images mixed with others

that the case chose to match.

There was no programming.

During my work in Africa I often felt this feeling of estrangement compared

what was presented to me. Despite my "program" then the response I had before

my vision changed. Their living "here and now" seemed to me to be perfectly

reproduced by the "fogliacci" that came out of the printing tests.

So this work seemed coherent and honest to me.

Book "On the wings of the butterfly". The same thing did Adam Bromberg and Oliver Chanarin

with their book "Ghetto" of 2003 producing after the book "Scarti" in 2013.

The printers try the colors on sheets that they call "fogliacci" on which there are already some

evidence of previous publications relating to other books.

Those that appeared before my eyes turned out to be my images mixed with others

that the case chose to match.

There was no programming.

During my work in Africa I often felt this feeling of estrangement compared

what was presented to me. Despite my "program" then the response I had before

my vision changed. Their living "here and now" seemed to me to be perfectly

reproduced by the "fogliacci" that came out of the printing tests.

So this work seemed coherent and honest to me.

Nota critica

I fogliacci ovvero del caso e dell’intenzione

Nel 1985 Michael Baxandall pubblicava una sua raccolta di saggi intitolata Patterns of Intention

(ossia Forme dell’Intenzione) nella quale cercava di rispondere ad alcuni interrogativi critici legati

alla genesi e alla spiegazione delle opere d’arte e in modo più ampio alla spinosa questione del

senso nelle opere umane. Essenzialmente lo studioso si interrogava sull’adeguatezza delle categorie

analitiche e sui fenomeni di attribuzione di senso spontanei o guidati.Quando cerchiamo di spiegare

un’opera, che siamo critici di professione o semplici fruitori casuali o volontari, in fondo cosa

cerchiamo di fare se non attribuire un senso a un manufatto umano?Ma il senso che noi vi

attribuiamo può essere totalmente personale e soggettivo, svincolato dal tentativo di ricostruire i

processi mentali e creativi del suo autore, in altre parole la sua intenzione,oppure di essa si deve

necessariamente tenere conto per validare la lettura estetica e il godimento di un’opera? E ancora: è

effettivamente possibile attraverso processi inferenziali ricostruire le vere intenzioni di un autore in

maniera accettabile e credibile, o addirittura verificabile? E l’autore stesso quanto è consapevole

dell’interezza delle sue intenzioni, e quindi anche quando ci troviamo dinnanzi ad artisti che hanno

spiegato ampiamente la loro poetica e la genesi delle proprie creazioni, è tutto lì o c’è dell’altro di

cui non sono consci? Pochi anni prima, nel 1980 Stanley Fish pubblicava un libro fondamentale per

la nascita della critica post-moderna: Is there a text in this classe (C’è un testo in questa classe) in

cui si arrivava a mettere in discussione l’esistenza stessa del testo come oggetto dotato di una sua

autonomia semantica, slegata almeno in parte dall’attribuzione di senso che ognuno di noi gli dà e

avanzando quindi l’ipotesi che della stessa opera possa esistere un testo per ogni lettore.

Ovviamente entrambi individuavano poi delle risposte in base alla quale il radicalismo di alcune

premesse veniva imbrigliato e i cortocircuiti superati. A noi in questa sede interessa riflettere sul

rapporto autore-fruitore. Se è possibile rovesciarlo infrangendo un tabù lungo millenni, se il senso

dell’opera e perfino la sua paternità sono responsabilità di chi la osserva o legge o ascolta, in

quantità almeno pari se non superiore rispetto a chi la crea, a questo punto ci si può chiedere cosa

succederebbe se tentassimo di arrivare al grado zero di questo fenomeno. Se sostituissimo degli

oggetti generati casualmente a degli oggetti che hanno seguito un processo volontario di

invenzione, magari lasciando volutamente in piedi lo schermo di un autore-feticcio, un prestatore

reale o totalmente fittizio di identità e autorità per ingannare le nostre consuetudini sociali, è

plausibile ritenere che nessuno di noi, confortato e rinforzato dall’inganno, rinuncerebbe affatto al

proprio sacrosanto diritto di esercitare le capacità proiettive della mente umana e cercare

un’attribuzione di senso a oggetti nati fortuitamente. Il processo di sostituzione tra autore e fruitore,

durato secoli sarebbe totalmente compiuto. Del resto il volontario rifiuto dell’attribuzione di un

significato all’opera su cui si basa tanta arte contemporanea, che si spinge spesso alla palese

creazione di trappole di senso nelle quali condurre il pubblico per poi lasciarlo in secca, cosa

rappresenta se non l’estrema trincea su cui si attesta l’autore pur di negarsi rispetto a questo

processo e riaffermarsi nella negazione? Eppure forse non sono solo queste le strade percorribili.

Nella breve serie fotografica I fogliacci che prende il nome dalle prove di colore di alcuni scatti

eseguite in tipografia su immagini precedenti, l’autore Enrico La Bianca non ricorre nemmeno

all’artificio di immaginarsi autore consapevole per condurre con sé nel gioco i suoi spettatori, non

fa segreto della genesi aleatoria di queste nuove immagini. Ciò nonostante non si può liquidare il

suo ruolo in quello di un semplice osservatore distaccato degli eventi, quasi un naturalista di

qualche secolo fa che annota sul suo taccuino i curiosi fenomeni a cui assiste durante suoi viaggi.

La verità è che se è innato nella natura umana il bisogno di leggere e quindi di ricondurre l’esistente

a una qualche escatologia, lo è altrettanto quello creativo e quindi del farsi autore. Per quanto non

sia l’artefice volontario dell’opera Enrico rimane ugualmente coinvolto nel processo creativo

quando diventa colui che, prima di tutti gli altri futuri fruitori, resi potenziali tali dalla sua scelta,

attribuisce un significato a un materiale che si è casualmente addensato come possibile significante.

E in fondo chi è l’autore se non il primo tra gli uomini ad assegnare una nuova valenza a un qualche

aspetto del visibile, sia esso considerato come artefatto di una volontà superiore o come mero

effetto del caso e degli accidenti? Data questa nuova prospettiva viene a mancare la dinamica

oppositiva che finora ha alimentato un antinomia difficilmente risolvibile tra autore e fruitore: non

si tratta di sostituire sempre di più il secondo al primo, semmai è esso che diventa il primo fruitore

che attribuisce un senso a un’opera, sia essa il frutto del caso o della sua intenzione, recuperando

pienamente la responsabilità dell’atto poietico, anche se non volontario. In questa mutata dialettica

egli può permettersi di essere colpito come spettatore rispetto ad una materia che in parte gli

appartiene, può perfino godersi esteticamente l’effetto straniante che ne risulta. Ed è

particolarmente interessante annotare come l’elemento fotografico in questa serie si spogli della sua

profondità dimensionale e della continuità dello spazio suggerito al di fuori delle inquadrature, in

rapporto al contrasto creato dalle immagini dipinte, anch’esse non più tridimensionali, probabili

illustrazioni di cui non conosciamo l’origine e lo scopo. Si raggiunge il risultato che entrambi gli

elementi transitano nella dimensione della loro pura iconicità, la fotografia si fa annuncio, così

come pure la pittura o l’illustrazione, ma non solo tutte e due mantengono il loro significato ridotto

alla scarnificazione, all’essenza, in più ne maturano uno ulteriore che non è il frutto della loro

singola somma. Perfino il complesso dilemma tra l’uso del colore e del bianco e nero in fotografia

qui si risolve, e non in una scelta alternativa che individua l’uno come estremo di saturazione

dell’altro, bensì in un rapporto contrappuntistico tra immagini diverse. C’è ovviamente in tutto ciò

anche un certo grado di non circolazione e conflitto tra i due livelli dell’immagine, ma esso non fa

che accrescere l’impressione che i volti e i soggetti ritratti si trovino in una sorta di terra di nessuno,

eternamente fuori luogo nel mondo dell’immagine così come in quello reale.

Enrico Coppola

Nel 1985 Michael Baxandall pubblicava una sua raccolta di saggi intitolata Patterns of Intention

(ossia Forme dell’Intenzione) nella quale cercava di rispondere ad alcuni interrogativi critici legati

alla genesi e alla spiegazione delle opere d’arte e in modo più ampio alla spinosa questione del

senso nelle opere umane. Essenzialmente lo studioso si interrogava sull’adeguatezza delle categorie

analitiche e sui fenomeni di attribuzione di senso spontanei o guidati.Quando cerchiamo di spiegare

un’opera, che siamo critici di professione o semplici fruitori casuali o volontari, in fondo cosa

cerchiamo di fare se non attribuire un senso a un manufatto umano?Ma il senso che noi vi

attribuiamo può essere totalmente personale e soggettivo, svincolato dal tentativo di ricostruire i

processi mentali e creativi del suo autore, in altre parole la sua intenzione,oppure di essa si deve

necessariamente tenere conto per validare la lettura estetica e il godimento di un’opera? E ancora: è

effettivamente possibile attraverso processi inferenziali ricostruire le vere intenzioni di un autore in

maniera accettabile e credibile, o addirittura verificabile? E l’autore stesso quanto è consapevole

dell’interezza delle sue intenzioni, e quindi anche quando ci troviamo dinnanzi ad artisti che hanno

spiegato ampiamente la loro poetica e la genesi delle proprie creazioni, è tutto lì o c’è dell’altro di

cui non sono consci? Pochi anni prima, nel 1980 Stanley Fish pubblicava un libro fondamentale per

la nascita della critica post-moderna: Is there a text in this classe (C’è un testo in questa classe) in

cui si arrivava a mettere in discussione l’esistenza stessa del testo come oggetto dotato di una sua

autonomia semantica, slegata almeno in parte dall’attribuzione di senso che ognuno di noi gli dà e

avanzando quindi l’ipotesi che della stessa opera possa esistere un testo per ogni lettore.

Ovviamente entrambi individuavano poi delle risposte in base alla quale il radicalismo di alcune

premesse veniva imbrigliato e i cortocircuiti superati. A noi in questa sede interessa riflettere sul

rapporto autore-fruitore. Se è possibile rovesciarlo infrangendo un tabù lungo millenni, se il senso

dell’opera e perfino la sua paternità sono responsabilità di chi la osserva o legge o ascolta, in

quantità almeno pari se non superiore rispetto a chi la crea, a questo punto ci si può chiedere cosa

succederebbe se tentassimo di arrivare al grado zero di questo fenomeno. Se sostituissimo degli

oggetti generati casualmente a degli oggetti che hanno seguito un processo volontario di

invenzione, magari lasciando volutamente in piedi lo schermo di un autore-feticcio, un prestatore

reale o totalmente fittizio di identità e autorità per ingannare le nostre consuetudini sociali, è

plausibile ritenere che nessuno di noi, confortato e rinforzato dall’inganno, rinuncerebbe affatto al

proprio sacrosanto diritto di esercitare le capacità proiettive della mente umana e cercare

un’attribuzione di senso a oggetti nati fortuitamente. Il processo di sostituzione tra autore e fruitore,

durato secoli sarebbe totalmente compiuto. Del resto il volontario rifiuto dell’attribuzione di un

significato all’opera su cui si basa tanta arte contemporanea, che si spinge spesso alla palese

creazione di trappole di senso nelle quali condurre il pubblico per poi lasciarlo in secca, cosa

rappresenta se non l’estrema trincea su cui si attesta l’autore pur di negarsi rispetto a questo

processo e riaffermarsi nella negazione? Eppure forse non sono solo queste le strade percorribili.

Nella breve serie fotografica I fogliacci che prende il nome dalle prove di colore di alcuni scatti

eseguite in tipografia su immagini precedenti, l’autore Enrico La Bianca non ricorre nemmeno

all’artificio di immaginarsi autore consapevole per condurre con sé nel gioco i suoi spettatori, non

fa segreto della genesi aleatoria di queste nuove immagini. Ciò nonostante non si può liquidare il

suo ruolo in quello di un semplice osservatore distaccato degli eventi, quasi un naturalista di

qualche secolo fa che annota sul suo taccuino i curiosi fenomeni a cui assiste durante suoi viaggi.

La verità è che se è innato nella natura umana il bisogno di leggere e quindi di ricondurre l’esistente

a una qualche escatologia, lo è altrettanto quello creativo e quindi del farsi autore. Per quanto non

sia l’artefice volontario dell’opera Enrico rimane ugualmente coinvolto nel processo creativo

quando diventa colui che, prima di tutti gli altri futuri fruitori, resi potenziali tali dalla sua scelta,

attribuisce un significato a un materiale che si è casualmente addensato come possibile significante.

E in fondo chi è l’autore se non il primo tra gli uomini ad assegnare una nuova valenza a un qualche

aspetto del visibile, sia esso considerato come artefatto di una volontà superiore o come mero

effetto del caso e degli accidenti? Data questa nuova prospettiva viene a mancare la dinamica

oppositiva che finora ha alimentato un antinomia difficilmente risolvibile tra autore e fruitore: non

si tratta di sostituire sempre di più il secondo al primo, semmai è esso che diventa il primo fruitore

che attribuisce un senso a un’opera, sia essa il frutto del caso o della sua intenzione, recuperando

pienamente la responsabilità dell’atto poietico, anche se non volontario. In questa mutata dialettica

egli può permettersi di essere colpito come spettatore rispetto ad una materia che in parte gli

appartiene, può perfino godersi esteticamente l’effetto straniante che ne risulta. Ed è

particolarmente interessante annotare come l’elemento fotografico in questa serie si spogli della sua

profondità dimensionale e della continuità dello spazio suggerito al di fuori delle inquadrature, in

rapporto al contrasto creato dalle immagini dipinte, anch’esse non più tridimensionali, probabili

illustrazioni di cui non conosciamo l’origine e lo scopo. Si raggiunge il risultato che entrambi gli

elementi transitano nella dimensione della loro pura iconicità, la fotografia si fa annuncio, così

come pure la pittura o l’illustrazione, ma non solo tutte e due mantengono il loro significato ridotto

alla scarnificazione, all’essenza, in più ne maturano uno ulteriore che non è il frutto della loro

singola somma. Perfino il complesso dilemma tra l’uso del colore e del bianco e nero in fotografia

qui si risolve, e non in una scelta alternativa che individua l’uno come estremo di saturazione

dell’altro, bensì in un rapporto contrappuntistico tra immagini diverse. C’è ovviamente in tutto ciò

anche un certo grado di non circolazione e conflitto tra i due livelli dell’immagine, ma esso non fa

che accrescere l’impressione che i volti e i soggetti ritratti si trovino in una sorta di terra di nessuno,

eternamente fuori luogo nel mondo dell’immagine così come in quello reale.

Enrico Coppola